काफी समय से भारत में हिन्दू मध्यवर्गीय सवर्ण दृष्टिकोण से देश के हर तथ्य को देखने का चलन है। हिन्दू मध्यवर्गीय सवर्ण समाज के बाहर आने वाले विभिन्न समुदाय भले ही अपने निज के बारे में हिन्दू मध्यवर्गीय सवर्ण की धारणाओं से सहमत न हो मगर शेष समुदायों के लिए प्रायः उन्हीं धारणाओं को आत्मसात करता है। ऐसे समय में उचित साहित्यिक संवाद के लिए यह आवश्यक है कि सभी समुदाय, खासकर हिन्दू मध्यवर्गीय सवर्ण, अन्य समुदायों के जीवन को निकट से देखे, समझे लिखे पढ़े और इसके साथ वह उन समुदायों के आत्मानुभूतिजन्य लेखन को भी अपने लिखने पढ़ने मनन चिंतन में शामिल करे। परंतु, हमारे पूर्वग्रह प्रायः जानने समझने की भावना पर हावी रहते हैं।

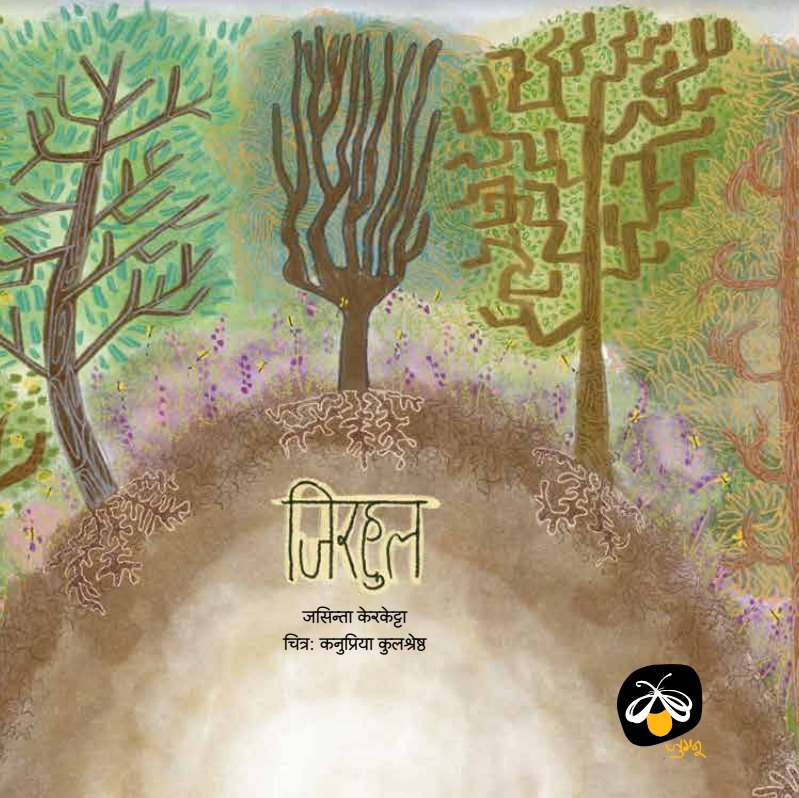

मुझे जंसिता करकेट्टा की कविताएं पढ़ने में सरल और शुद्ध लगतीं है। यहाँ शुद्ध से मेरा विचारधारा या आस्था का अनावश्यक ज्ञानवान तड़का उनमें मुझे नहीं दिखाई देता। शायद ऐसा इसलिए है कि वह वास्तव में जमीनी स्तर पर कार्यरत हैं और उन्हें इस प्रकार के तड़के की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी तक अपने लिए उनका कोई काव्य संकलन नहीं खरीदा है परंतु अपनी बेटी के लिए उसकी सहमति से “जिरहुल” खरीदा। मेरी बेटी ने पहली दो कविताएं सुनकर उसे पसंद किया। आम तौर पर बच्चे तथाकथित बाल कविताओं से दूर भागते हैं।

इसका कारण मेरी समझ में यह है कि अधिकांश बाल कविताएं बाल भावनाओं और कल्पनाओं से शून्य होतीं हैं। इन सब में, बड़ों की बच्चों के लिए भावनाएं होती हैं या बड़ों की बचकानी भावनाएं (जो उन्हें लगता है बच्चों की भावना ऐसी होती होंगी, भरी होतीं हैं। सौभाग्य से हाल में इकतारा प्रकाशन ने इस समस्या पर कुछ हद तक नियंत्रण किया है और योग्य कवियों से बढ़िया कविताएं लिखवाने ने सफलता पाई है। मेरे बच्चे इकतारा प्रकाशन की दो पत्रिकाओं के वार्षिक ग्राहक हैं और बिटिया ने उनकी कई पुस्तकें उनके यहाँ से खरीदी हैं।

जिरहुल में वन पुष्पों पादपों पर बात हुई है और सरल शब्दों में बात हुई है। एक को छोड़ कर कविताएं मात्र उतनी ही लंबी है, कि बच्चे उसे पकड़ सकें और उनका ध्यान भंग होने से पहले कविता उनमें उतार जाए। बेटी के साथ यह संकलन पढ़ते हुए मुझे समझ आया कि छह वर्ष और सात वर्ष की बालिका की समझ और पसंद में एक वर्ष नहीं एक प्रकाश वर्ष का अंतर होता है। जंसिता ने बाल मन को बहुत अच्छे से पकड़ कर लिखा है।

बेटी को एक कविता “महुआ” थोड़ी कठिन लगी। वह उसके अनुभव और कल्पना से बाहर थी। परंतु समझने के बाद वह बहुत देर उचित ही बेचैन रही। यह कविता की सफलता है। वह देर तक जागी रही। उसने कहाँ, उसे महुआ का पेड़ दिख रहा है। “और न पेड़ भूख से मरे थे” पंक्ति पर वह अटकी हुई थी। हम सबने पेड़ों की हत्या देखीं है पर कवि की कलम की दूरबीन उन्हें दिल के पास लाकर दिखातीं हैं तो बात मार्मिक हो जाती है और समझ में भी आती है। बेटी ने पेड़ के इस प्रकार मरने पर दुःख व्यक्त किया। और उसके बदले एक पेड़ लगाने के लिए कहकर सो गई।

यह कविताएं न सिर्फ बच्चों के स्तर पर जाकर लिखी गईं हैं बल्कि सरलता से बच्चों को जंगल, पेड़, फूल और बेहद साधारण आदिवासी सरोकार से जोड़ पाती हैं। हमें याद रखना होगा, पर्यावरण बचाने के लिए हो रहे करोड़ों रुपए के सामाजिक ज़िम्मेदारी खर्चों के मुक़ाबले यह बाल कविताएं जंगल बचाने की वास्तविक ताकत रखतीं हैं।